“Esta es una novela de ficción y, por tanto, cualquier parecido con la realidad no es más que mera coincidencia”. Así comienza la historia, con una nota a modo de advertencia. Aceptamos el pacto, a sabiendas de que la coincidencia no existe en la literatura. Un escritor selecciona a conciencia cada palabra, cada escenario, cada personaje. La ficción, lejos de ser un territorio del azar, es un artificio preciso, una forma de nombrar la realidad sin ataduras. Así, la ficción se convierte en una herramienta para contar verdades. ¿Y por qué no? Escribir desde dentro implica transformar la experiencia en relato. El litigio de los dioses nos sumerge con precisión en la historia de Armando Larrazábal y Pedro Santamaría, dos médicos retirados que se reencuentran en Madrid para recordar, a veces con humor, a veces con amargura, la vida que se les escapó. A través de ellos, conocemos la medicina desde adentro, en su forma más humana y desoladora. Con un realismo crudo, la novela expone las fisuras del sistema médico, donde la ética se diluye entre las imperfecciones humanas: el prestigio y la caída, la certeza del conocimiento y la fragilidad del cuerpo. La ciudad, lluviosa, húmeda y fría, no solo es un telón de fondo, sino el reflejo del ánimo de los personajes. Pedro y Armando comparten más que un almuerzo: la soledad, la nostalgia y el paso del tiempo, una carga difícil de llevar que se filtra en cada palabra y cada silencio. La cita, en apariencia cordial, pronto revela pequeñas rencillas y viejas heridas que los mantienen a la defensiva. Ya no son los jóvenes médicos que en Caracas compartían estudios, copas y una camaradería fingida. La tragedia que los une, una sombra persistente que no se ha resuelto tras veinte años, se cierne sobre ellos. Aún así. brindan: —Por los viejos y por los nuevos tiempos Armando Larrázabal y Pedro Santamaría chocan sus copas. La conversación, que en un principio parecía una charla distendida entre viejos conocidos, pronto toma un giro inesperado. Lo que comenzó como un diálogo de cortesía se va tornando denso, marcado por el peso de los años no vividos, las decisiones no tomadas, las palabras no dichas. A medida que el encuentro avanza, las diferencias que los separan y las heridas no cicatrizadas emergen lentamente, como fantasmas que nadie se atreve a nombrar. No es casual tampoco que Morales Chávez cite a René Gerónimo Favaloro, el médico que revolucionó la cirugía cardiovascular: “El cirujano vive con la muerte, es su compañera inseparable, con ella me voy de la mano”. Esa sombra inevitable de la muerte sobrevuela la azotea del Círculo de Bellas Artes, donde transcurre la historia. Los dos protagonistas de El litigio de los dioses se enfrentan a la certeza del ocaso, atrapados en una soledad que ni el bullicio de Madrid puede disipar. “La vejez es un cúmulo de reminiscencias que, como una brisa fugaz, roza la cara y deja la piel áspera y marchita”, dice uno de los pasajes de la novela. Y son esas reminiscencias las que intentan explorar, buscando consuelo en los recuerdos. Armando Larrázabal y Pedro Santamaría son “dos dioses disímiles”. El primero proviene de una ilustre tradición familiar de médicos, con un linaje que lo llevó a la cirugía plástica como un destino heredado, rodeado de prestigio y privilegios. Pedro, por su parte, se forjó en la adversidad, trabajando incansablemente para labrarse una carrera con el sacrificio de una vida más austera hasta que ambos alcanzaron la gloria. Cada conversación manifiesta cómo la mirada de uno difiere de la del otro: Armando, con su aire de seguridad y convencimiento, ve la vida como un ciclo natural, mientras que Pedro, con su pragmatismo de hombre que ha tenido que enfrentarse a muchas adversidades, se muestra más cauto, más consciente de la fragilidad humana. Pero El litigio de los dioses no solo se trata de dos médicos enfrentados, disertando sobre los años que no vuelven; hay otros temas que atraviesan la narración: el vínculo de los médicos con los cuerpos, el distanciamiento impersonal con el que enfrentan la fragilidad ajena, y la desconexión que se establece con sus pacientes. “La vida de aquel hombre dependía en buena parte de él, y sin embargo, sabía muy poco de su existencia”, dice un fragmento. Este distanciamiento revela cómo la rutina y la repetición del ejercicio profesional erosionan la capacidad de los médicos para conectarse emocionalmente con aquellos a quienes sanan, convirtiendo la enfermedad en una secuencia de cálculos y diagnósticos, mientras quedan atrapados en el eterno ciclo de la vida y la muerte. También es una mirada sin filtros sobre lo que la sociedad impone respecto al cuerpo, la belleza y el amor. A través de los personajes, la novela cuestiona hasta dónde estamos dispuestos a llegar para cumplir con los cánones establecidos: conservando la juventud, la belleza o incluso las relaciones. Este retrato incómodo revela cómo la identidad se ve forzada a mantenerse a flote en medio de esas presiones. Juan Manuel Morales Chávez aborda con agudeza y sin tapujos algunos de los temas más debatidos y actuales de la sociedad contemporánea. En su narrativa, la cirugía estética se presenta no solo como una intervención superficial, sino como un parche desesperado para encajar en un mundo que no perdona las imperfecciones físicas. En este contexto, el texto ahonda en la presión social que recae sobre individuos que, movidos por el miedo al rechazo o el paso del tiempo, buscan transformar sus cuerpos para alcanzar un ideal de belleza que parece inalcanzable. La novela no se detiene ahí, sino que explora las controversias que surgen alrededor de las cirugías a personas trans, un terreno especialmente cargado de sensibilidades, donde la intervención quirúrgica se convierte en una herramienta no solo de cambio físico, sino de afirmación de identidad. A lo largo de la historia, expone la realidad de médicos que recurren a las drogas como mecanismo de supervivencia, enfrentando largas y agotadoras jornadas laborales que parecen no tener fin, mientras la ética médica se ve puesta a prueba en un sistema que premia más la productividad que la calidad humana en el trato con los pacientes. La medicina, lejos de ser una disciplina de cuidado y compasión, se desplaza entre los mundos público y privado, donde los intereses lucrativos parecen eclipsar la vocación de servicio. Este cruce de fronteras plantea preguntas incómodas sobre la integridad de la práctica médica y la ética de aquellos que operan dentro de este sistema. En el relato también resuena el miedo palpable a los escándalos que pueden destruir vidas profesionales construidas durante años, y cómo muchos de los personajes se ven atrapados en las dobles vidas que llevan, ocultando secretos que podrían destruir su carrera y su reputación. Todo esto se entrelaza en una crítica mordaz al sistema de salud, que no está diseñado para atender a los que realmente lo necesitan, sino a aquellos que pueden permitirse pagar por un trato especial. No solo denuncia la falta de accesibilidad a la salud de calidad, sino la desconexión entre quienes tienen los recursos para obtenerlo y quienes quedan relegados a las sombras del sistema. La cirugía plástica, ese campo ambiguo y polémico, se presenta como un espacio de conflicto interno. Por un lado, es vista como una pérdida de identidad, un acto de conformidad con un modelo de belleza homogéneo que borra las singularidades y la autenticidad del individuo. Por otro lado, es defendida como un acto de empoderamiento, una oportunidad para reinventarse, para alcanzar una versión 'mejorada' de uno mismo, en un mundo que constantemente exige perfección.El autor no juzga sino que plantea un interrogante más profundo: ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos para cumplir con las expectativas de un mundo que nos impone unos estándares que a menudo se nos presentan como inalcanzables? El tema de la migración se palpa como esa huella que queda cuando se decide dejar todo atrás en busca de algo mejor, aunque no siempre sea claro qué se está buscando. Los médicos que se marchan no solo lo hacen por necesidad, sino como por una especie de reinvención forzada, una que, al mismo tiempo, los enfrenta a lo que perdieron. La vida madura no tiene la promesa de gloria. Como dice la novela, "Especialmente en la madurez de la vida, toca reinventarse", pero esa reinvención no es tan sencilla como suena. Se vuelve un proceso en el que se busca comenzar de nuevo, pero siempre arrastrando el pasado que ya no puede ser recuperado. Los personajes se enfrentan a la paradoja de tener que huir para seguir adelante, pero sin poder evitar que el recuerdo de lo que dejaron se quede pegado a sus espaldas. La migración, más que un escape, se convierte en un recordatorio de que siempre habrá algo que se pierde en el camino. Los personajes de El litigio de los dioses no se limitan a una lucha interna sobre la legitimidad de su visión de la medicina; se enfrentan, sobre todo, a las fracturas que les ha dejado un sistema que los ha moldeado. Son dos seres antagónicos, pero ambos comparten la misma ciudad, la misma tradición, la misma tragedia que no se resuelve, que no sana. Madrid se convierte en el escenario final donde sus fracasos se hacen carne, donde los ideales se disuelven en la realidad de una vida que no da cabida a redenciones. El litigio de los dioses no ofrece consuelo ni respuestas fáciles. Al contrario, nos deja a merced de las preguntas, del desconcierto. El pasado se muestra inmutable, irrevocable, y la vida, por más que nos empeñemos en apoderarnos de ella, siempre se nos escapa. “Cero es el punto de partida de una carrera. Cero es el punto de llegada de una competición. Cero es el último segundo de un anciano”.

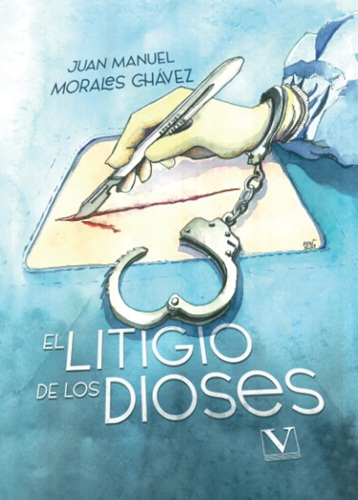

Ficha técnica:Título: El litigio de los dioses Autor: Juan Manuel Morales Chávez Género: Narrativa Año de publicación: 2024 Páginas: 242 páginas Editor: Editorial Verbum ISBN: 8411361004, 9788411361002 Puedes comprar el libro en:

Noticias relacionadas+ 0 comentarios

|

|

|

Si (

Si ( No(

No(