FIRMA INVITADA

Don Pablo y España

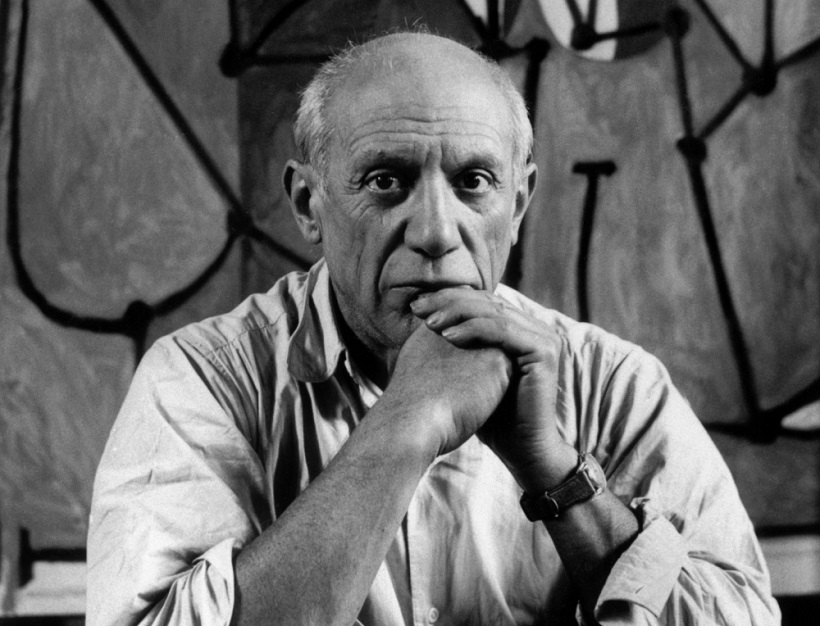

Pero en mitad de un telediario en blanco y negro, de ahora hace justo cincuenta años, Picasso se nos murió, y aquellos ministros tan redichos y diligentes que se estilaban en la época no supieron qué hacer; por su parte, el general ni siquiera envió el consabido motorista con un pésame -tras la suite que le dedicó, no procedía- y todos nos quedamos un poco desairados porque del cadáver se apoderó la República francesa, con su escuadrón de coraceros, su Marsellesa (1792) y su Torre Eiffel, muy a pesar de que don Pablo nunca le admitiese la nacionalidad; y miren que se la ofreció veces. Pero en un momento anterior, cuando realmente la necesitaba, se la negó; y luego, en cuanta ocasión asomó la propuesta, don Pablo se encendía un pitillo, entornaba los ojos cetreros que se gastaba y esbozaba una sonrisa.

En efecto; don Pablo se la guardaba: su orgullo ibérico así se lo exigía, y además, disponía de los españoles. Y sobre devorar cuanto óleo veía para mejorarlo y a extremos insólitos, jamás dejó de retratarnos, de arriba abajo y de Este a Oeste; en cada trazo, en cada mezcla de color, en cada elemento de la composición latíamos; al punto que don Pablo percibía como le echaba un pulso a Velázquez y a Goya, por más que le fastidiase -y le fastidiaba un rato largo- a don Salvador el de Figueras. Y mientras este no dejaba de armar numeritos la mar de extravagantes con funambulistas, enanos y travestones, de soltar ocurrencias muy elaboradas para aturdir a la prensa y de enseñarnos unos cuadros de pura filigrana con los que dejarnos pasmados; don Pablo, erre que erre, primero en aquel alto galpón de París y, luego, en las dos o tres alquerías de la Costa Azul que se agenció, perseveraba en lo suyo: en cambiar, con nuestro aliento prendido en su pulso, la visión del hombre sobre el mundo. Y vaya si lo alcanzó.

Ningún artista, ni Schönberg, ni Stavinsky, ni mucho menos los literatos; quizá solo Gropius y sus escolares de la Bauhaus, consiguieron como Picasso mutar, durante el s. XX, la percepción más cotidiana y táctil del mundo.

Pero a don Pablo le gustaban las mujeres, los toros y el anís; es más, se dibujaba de minotauro peludo y encastado en Saltillo, con el miembro enhiesto y persiguiendo a una correteadora Nausica; y ahí la jodimos. Porque ahora, cuando se cumple el cincuentenario de su muerte y no han hecho sino anunciarse las celebraciones y los congresos -por cierto y es muy elogioso, hispano-franceses; con actos a un lado y a otro de los Pirineos, e incluso en Nueva York-, ya ha comenzado la conduerma de los vaivenes con sus sucesivas mujeres -Fernande, Eva, Gabrielle, Elvira, Olga, Marie-Thérèse, Dora, Françoise, Jacqueline.- a ver si hozando en su cama le afean el legado. Y en cualquier momento aparecerá la ñoña performance de los "animalistas" a la puerta de la exposición donde se exhiba alguna de las mejores piezas de su tauromaquia y, entre tanto, un articulito por aquí y otro por allá aventando este o aquel pasaje sórdido con pretensiones de elevarlo a suceso determinante de su biografía; en fin, todo ese buitreo rastrero, que aun disfrazado de la muy respetable "libertad de expresión" y bajo una desenvuelta gorrilla de baseball y mochilita al hombro no puede ocultar su avasallante intolerancia y su perniciosa iconoclastia. Tal es así que su cerril desprecio por el conocimiento me recuerda ineludiblemente ese funesto s. IV con su destrucción del Mundo Clásico, o si prefieren y en una época más cercana, a aquella España siniestra de murmurio a escarmiento y de rosario amargo y cejijunto, y encima, como en aquella desdichada centuria que franqueó el Medievo o durante estas otras décadas pasadas de nuestra nación, envolviendo su perversa vileza con el límpido nácar de la bondad.

Confío en que estas pútridas acechanzas pasen como una mala calentura y don Pablo permanezca incólume en los museos y sobre las chimeneas más afortunadas, con su violencia jocunda y con ese sudor sofocante de la pasión, porque don Pablo es, en cada una de sus láminas, un trozo de vida joven, vigorosa, urgente. Ya se lo dijo a Cela: "Camilo, desengáñate; el que ha sido joven, lo es siempre". En cuanto a los de la mochila y la sudadera con capucha, se me antojan los veros herederos de quienes llamaban al general "mi caudillo", y antes habían cantado con fervor el Oriamendi (1837), y mucho antes, habían delatado por judeizar y, cuando ni lo recordamos, arrasado templos y bibliotecas. Lo malo es que me ha tocado verlos renacer, y lo peor es que este gobierno, llamado progresista, se complace en engordarlos. En suma, que Alfonso Guerra se equivocó porque a este país todavía lo reconoce la madre que lo parió, y los turistas y los americanos siguen siendo lo primero.

Puedes comprar el libro en:

TEMAS RELACIONADOS:

Noticias relacionadas

-

"La piedad de Ceres" de Juan Carlos Martínez Don, o un mundo sin piedad

-

Don Winslow vuelve con su última novela: "Ciudad en ruinas", una epopeya policiaca llena de amor, ambición y venganza

-

ALEGRÍA DE VIVIR Y ESPÍRITU RELIGIOSO DE JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA

-

El rebaño de Andresillo por el Cordel de los Serranos

-

"El gatopardo", serie de Netflix creada por Richard Warlow: un viaje a la luz del pasado