FIRMA INVITADA

Los sucesivos asesinatos de la Filosofía

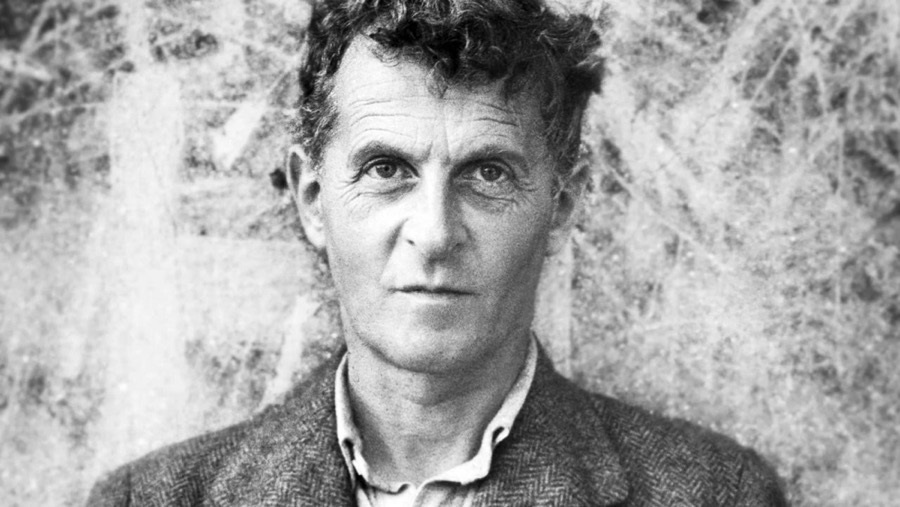

Sobre estas fechas, hace cien años, publicó la editorial neoyorquina Harcourt and Brace, en su sucursal de Londres, el Tractatus Logico-Philosophicus, de Ludwig Wittgenstein; uno de los títulos cruciales del s. XX. Era la traducción inglesa de Logisch-philosophische Abhandlung, aparecido durante enero del año anterior en la revista Annalen der Naturphilosophie, editada en Leipzig, por el premio nobel de Química Wilhelm Ostwald. La impresión alemana ya traía el célebre prólogo de Bertrand Russell —que matizaría y fecharía en esta inglesa—, liminar imprescindible para la divulgación y, sobre todo, para la ponderación de este singularísimo texto entre la comunidad académica del momento.

Ambos se conocían desde que Wittgenstein se desplazase al final de la primera década del siglo a Mánchester como ingeniero para estudiar el diseño y la forja de motores; no conviene olvidar que el padre de Wittgenstein era el gran proveedor de acero del Imperio Austrohúngaro y, por tanto, una de las más grandes fortunas del continente antes de la Gran Guerra, como tampoco que Russell era el tercer conde de Russell, y redondeando esta herencia nobiliaria, ahijado del creador del utilitarismo, John Stuart Mill; es decir, los dos se desenvolvieron desde la cuna en un ambiente aristocrático e intelectualmente exquisito, de modo que no se puede imaginar otro marco para su conflictiva y provechosa relación que aquel que los reunió: el Trinity College de las Entreguerras; el mismo donde se hermanarán, apenas un par de lustros después, los cinco del Círculo de Cambridge —ya saben: Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt y John Cairncross—.

Esbozadas estas anécdotas biográficas, lo medular del Tractatus es su búsqueda de un lenguaje con “verdadero” significado, mientras desvelaba al paso que la Metafísica estaba hilvanada con sinsentidos. Tan ambiciosa elucubración, Wittgenstein la expone de un peculiarísimo modo: con una sucesión concatenada de proposiciones —lo que no deja de emparentarlo con los físicos de la Antigüedad; recuerden, por ejemplo, los Elementos (s. III a.C.) de Euclides—, que si por un lado presentan una sencillez pasmosa; por otro, permiten un elegante avance del razonamiento. Y con este proceder, Wittgenstein coronó su tarea que resultó una impecable contribución a los esfuerzos de Bertrand Russell y de su amigo Moore por establecer un lenguaje lógico-matemático fundamental, propugnado por Gottlob Frege, con el que no solo depurar el conocimiento, sino permitir un indudable rigor expositivo para toda ciencia futura. Había nacido lo que se ha convenido en llamar la “filosofía analítica”, reacción, por otra parte, contra esa gigantesca hipóstasis de la Metafísica, que había guiado y saturado el pensamiento no solo filosófico sino hasta político del s. XIX: el idealismo hegeliano.

Esta oposición al colosal idealismo hegeliano era casi una exigencia del pensamiento finisecular; he ahí que un par de décadas antes y con un discurso, por enfebrecido y alegórico, absolutamente alejado del templado y nítido de Russell y Wittgenstein, Fiedrich Nietzsche había decretado el “entierro de la Metafísica”. Y al mismo tiempo que nuestra pareja de lógicos discutía por los squares del Trinity, Martin Heidegger publicaba su proceloso Ser y tiempo (1927), donde no solo la Metafísica, sino la propia humanidad se definía como un transcurrir de epifanías; o sea, el “ser”, en toda su inmensidad existencial —incluida, claro es, la ciencia—, a juicio de Heidegger, había sido y sería un insólito y sucesivo “desvelamiento epocal”.

Sostengo, por mi parte, que todos ellos no son sino epígonos de la Crítica de la razón pura (1787), donde el inmenso Kant intentó dilucidar las tres preguntas claves: ¿cómo conozco?, ¿qué conozco?, y entonces, ¿qué puedo esperar? Demandas que, si nos detenemos a pensar y por su luminosa radicalidad, nos abocan al legendario Tales de Mileto y a su búsqueda de un principio indudable, y por tanto, al origen mismo de la Filosofía —o de la Metafísica—. Y desde aquel s. VI a.C., en la Jonia, razona que te razona, la Metafísica se fue convirtiendo, como señaló certeramente Nietzsche, en la “médula de Occidente”; es decir, en la madre nutricia e impulsora de las ciencias, y con las ciencias y sus avances, de la sociedad; en definitiva, que la Metafísica —o la ontología o la gnoseología, según prefieran llamarla—, esa inefable tarea donde se han devanado sucesivamente y a través de los siglos los más brillantes ingenios de nuestra cultura, ha constituido el carácter singular, con su genuina dignidad, de Occidente, cuya plasmación es el hombre erguido y frente al mundo, circunstancia ignota para el resto de las civilizaciones.

Pues, pese a este esfuerzo, constitutivo y sustancial en nuestra identidad, el Ministerio de Educación ha intentado prevenir al alumno contra la Filosofía. Como ya sabrán, en el nuevo currículo de Bachillerato, se ha incluido como un rasgo primordial de la historia de nuestro pensamiento la misoginia de los filósofos; algo, sobre negativo para el aprendizaje de la asignatura, residual en sus complejos y amplios contenidos, incluso cuando se acomete su licenciatura, pues en sus textos apenas asoma y de manera muy ocasional. Y, por tanto, aunque me acoja a la irónica respuesta de Fernando Savater ante esta grosera medida —cuya abolición espero—, la eutrapelia savateriana no me impide sospechar, tras la disposición ministerial, una pérfida intención por sumir a los jóvenes —ya de por sí alterados por su bullente biología y por los chismes electrónicos— en un “año cero” del pensamiento; empeño que tiene una muy sórdida y repelente definición.

Puedes comprar su último libro en:

TEMAS RELACIONADOS:

Noticias relacionadas

-

Carlos Suárez lanza su quinta novela: "La suicida nueve veces apuñalada", mezcla humor y crimen

-

Entrevista a Reyes Calderón: “El dinero no lo compra todo”

-

Persecuciones, asesinatos y sobornos: el peligroso plan de las hermanas Ferrer en "Lienzo de sangre"

-

Richard Osman: "Me encanta escribir sobre personas mayores porque han vivido mucho más"

-

“EL HASTA SIEMPRE DE UN GIGANTE”