FIRMA INVITADA

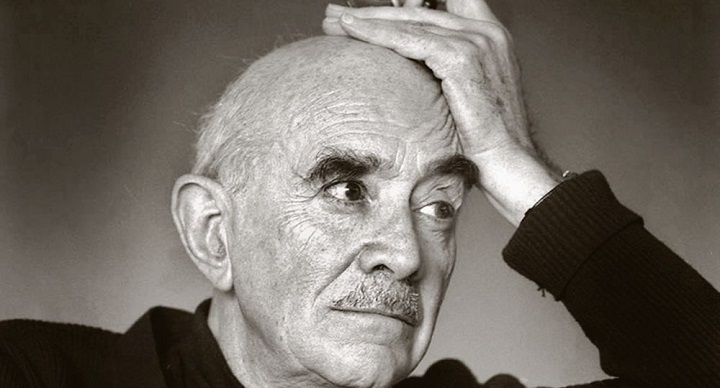

Mujica Láinez o la historia como divertimento

De acuerdo; durante los años Noventa aún aguantó en las secciones de novela hispánica o de hispanoamericana, y no con un título, sino hasta con dos o tres; por ejemplo, Bomarzo (1962), o El unicornio (1965), o El laberinto (1974) o incluso con su última entrega, Un novelista en el Museo del Prado (1984); pero el avasallador paso del tiempo y la limitación propia de las librerías terminó por desterrarlo también de estas baldas. A partir de entonces —pongamos más o menos desde la entrada del nuevo milenio—, su nombre ya solo resurgía en las diversas ediciones de bolsillo con que, de cuando en cuando, nos premiaba Planeta, para que apreciásemos una vez más su afinada elegancia y su reconfortadora erudición y, qué duda cabe, su pícara ironía; en suma, esas cualidades que celebramos cada vez que se ha reeditado alguna de sus novelas. Y acaba de suceder con El escarabajo (1982).

En efecto, Drácena ha puesto este mes en las librerías ese novelón sobre los avatares de un minúsculo escarabajo de lapislázuli, semejante a esos que encontramos amontonados dentro de un cestito, en los estrafalarios chiscones para pitonisas y supersticiosos que hay por nuestras ciudades; solo que este no es, ni mucho menos, un lítico coleóptero del montón, habida cuenta de su rutilante abolengo. Por lo pronto, perteneció a la emperatriz Nefertari, y además, por sortilegio de un hechicero de aquella poderosa decimonovena dinastía, le fue concedido un espíritu burlón y una memoria de tísico, que le permitirá contarnos su trasiego, de dueño en dueño, durante los tres mil años que anduvo por este mundo. Y como sus poseedores posteriores tampoco fueron unos pelagatos cualesquiera, por su recuerdos entran y salen, como si cualquier cosa, desde el mordaz Aristófanes hasta el conde-duque de Olivares, sin olvidar al divino Julio César o al rudo Carlomagno, con un capítulo también para el soberbio de Miguel Ángel e, incluso, otro para el zascandil de Cagliostro, pues todo ese suceder de grandes celebridades y no otra cosa es El escarabajo, solo que relatado con la finísima guasa que caracterizó al Mujica Láinez de madurez. Y, desde luego, con un admirable conocimiento de nuestra cultura, que lejos de ser un alarde pomposo e indigesto, se convierte en un magnífico y ameno vade mecum para cualquier espíritu por desavisado que sea. Por tanto, se podría decir que El escarabajo es una “novela histórica”.

Sí; se podría afirmar que El escarabajo pertenece a ese género, aunque según el peculiarísimo e ingenioso modo con que Mujica Láinez lo interpretó tras el apabullante reconocimiento internacional que le procuró Bomarzo, corroborado por el premio John F. Kennedy —compartido con Rayuela, de Julio Cortázar—, en 1964. Pues tras el rotundo éxito de esta fascinante novela sobre el Renacimiento italiano, Mujica Láinez acentuó dos ingredientes que incluía en ella: la ironía y lo prodigioso, y que por fuerza lo alejarán de los patrones de este género, tan amigo de relatar las intimidades de un personajón histórico como si fuese nuestro vecino o peor aun: presentar a un monarca medieval o a un emperador de la antigua Persia constreñido por idénticos imperativos morales a los del presidente de los EEUU; por tanto, concepción narrativa empeñada en una burda verosimilitud y, en consecuencia, reñida con el distanciamiento que impone el elegante barniz de la ironía practicado por Mujica Láinez. No digamos ya si la novela encima descansa sobre un prodigio mágico; y rizando más el tirabuzón: en un prodigio que le sucede a un celebérrimo personaje de fábula. Tal como acaece en su siguiente novela: El unicornio, pues su protagonista es la muy legendaria y heráldica hada Melusina, encarnada de urgencia, por un aprieto familiar, en un aguerrido cruzado; travestismo que propiciará unos cuantos enredos cómicos en la corte de Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén. Pero he aquí que enjugascado por su destreza para lo cómico, Mujica Láinez, en sus dos siguientes narraciones de índole histórica, Crónicas reales (1967) y De milagros y de melancolías (1968) —editada por primera vez en España también por Drácena, en 2015—, se remonta desde la juguetona comicidad de El unicornio hasta encaramarse sobre la desternillante parodia; en la primera de ellas, al relatarnos los aconteceres de un linaje real centroeuropeo desde su nacimiento en el Medievo hasta su abolición por una revolución comunista, y en la segunda, a cuenta de los grandes jalones de la historia de su continente, América, según le van sucediendo a una república imaginaria.

Y aunque, seis años más tarde, en El laberinto, atemperará no solo el humorismo sino hasta el prodigio, y se atendrá más o menos a los patrones usuales de la “novela histórica” para revivirnos el Siglo de Oro, Mujica Láinez no desechó nunca esta pareja de recursos: lo mágico y el humor; baste recordar su sátira de los pecados capitales a través de la historia en El viaje de los siete demonios (1974), o esta inteligente y deliciosa novela, El escarabajo, su último gran relato; donde partiendo de un hechizo, la narración se desliza sobre la eutrapelia, con pasajes de jocosa caricatura, aunque siempre tamizados, cuando no, elevados, por su elegante prosa y su asombroso conocimiento de lo exquisito.

Puedes comprar el libro en: