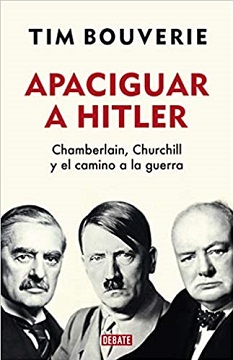

El 1 de septiembre de 1939, tras preparar el escenario, de forma totalmente espuria e inmoral, los soldados de la Wehrmacht, y sus adláteres de las Waffen-SS rompieron todas las promesas firmadas por su Führer Adolf Hitler, y comenzaron la invasión de la inocente Polonia, así daba comienzo la terrorífica Segunda Guerra Mundial, que se llevaría a la tumba a unos 70 millones de seres humanos; pocos días después el otro régimen criminal de Josef Stalin entraba por la frontera oriental y masacraba a los polacos. Evitar este hecho, que se anunciaba sangrientamente pavoroso, había sido el deseo más comprensible de gran parte de los habitantes europeos, incluidos los propios alemanes y sus hermanos austriacos. “Doce horas antes, un millón y medio de soldados alemanes, dos mil aeroplanos y cerca de dos mil quinientos tanques habían invadido Polonia por el norte, el sur y el oeste. Los bombarderos de la Luftwaffe destruían aeródromos y ciudades mientras las divisiones Panzer atravesaban como un relámpago los campos polacos. En Londres, tanto los políticos como los ciudadanos de a pie se daban cuenta de que estaba a punto de estallar la guerra. Según las condiciones del acuerdo que Reino Unido y Polonia habían firmado seis días antes, la primera se comprometía a ayudar a la segunda en el caso de que esta sufriera un ataque. ‘Ahora estamos en el mismo barco –le dijo aquella mañana sir John Simon, ministro de Hacienda, al embajador polaco, el conde Edward Raczynski-; Inglaterra siempre cumple con la palabra dada a sus amigos’”. Ese desgraciado y malhadado día, en la británica Cámara de los Comunes, el primer ministro del momento histórico que analizamos, sir Neville Chamberlain, demostrando una energía física que en otras ocasiones no había tenido, rugía con fuerza y valentía que: “El responsable de esta terrible catástrofe es un único hombre, el canciller de Alemania, que no ha dudado en hundir al mundo en la desgracia para satisfacer sus insensatas ambiciones”. Pero, ya en el año 1938, el propio premier británico había contemporizado, en el caso de los sudetes alemanes, y permitido que Adolf Hitler “se merendase” a la propia e inocente República Checa, y a que los nazis premiarán la fidelidad de los eslovacos, y les consiguieran un Estado independiente. En el mismo instante, en Berlín, el embajador británico (sir Neville Henderson) pararía, sin ambages, la presunción de Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores del III Reich, defensor de la impunidad germánica, de que: “El gobierno de Su Majestad la reina cumpliría sin vacilaciones sus compromisos con Polonia”. El sábado 2 de septiembre, el pueblo británico comenzó a prepararse contra la plausible agresión alemana, que se preveía en lontananza; ya que se tenían noticias fehacientes del poderío de la aviación militar nacionalsocialista. Los niños y las mujeres fueron enviados a la campiña británica. Los edificios oficiales fueron protegidos con sacos terreros. Un magnate británico, absurdo e indolente, y, porque no decirlo, absolutamente inútil, y simpatizante del régimen político alemán, el duque de Windsor, antañón monarca Eduardo VIII, todavía le envío al dictador nazi un ridículo e inocente telegrama en el que le presionaba con insistencia en: “que hiciese todo lo que pudiera por la paz”. Parece ser que, de buena fe, y a lo mejor asustado de la debilidad, puesta de manifiesto en la reciente guerra civil española, de sus soldados; el dictador italiano, Benito Mussolini había propuesto una urgente cumbre internacional para intentar reconvertir la que se anunciaba como una terrorífica situación bélica que ya estaba en curso. Se conoce la anécdota jocosa relativa a la cantidad de alcohol consumida por los parlamentarios británicos de los Comunes. “Las cantidades de alcohol que consumieron…¡Aquello era increíble! Se hablaba por los codos. Una ansiedad incesante nos carcomía por dentro a causa de nuestro compromiso con Polonia”. Es prístino que este magistral volumen, de más de 650 páginas, es un libro de Historia sensu stricto, pero escrito con una agilidad tan genial, y un léxico de una riqueza tan estupenda, que parece que estamos ante una forma de narrar como si se tratase de una novela-histórica. Un hecho histórico, que parece pequeño en tiempo y en espacio, nos demuestra que el autor tiene un magisterio tan fuera de serie que puede dar para un pormenorizado análisis. Se narra que el ambiente que existía en la Cámara de los Comunes era: “como el de la sala de un tribunal que aguarda el veredicto del jurado”. Lamentablemente, y desde la cantidad de años que han pasado, se sigue observando, con una cierta perplejidad, que se contemplaba el hecho histórico con cierta alegría y un cierto optimismo; parecía que todo iba a resultar bien, pero al final del túnel bélico, ya en el año 1945 la desazón sería terrible, cuando se tuviese la consciencia de que los muertos habían alcanzado la pavorosa cifra de 70 millones de pasados a mejor vida. “Cuando mostramos debilidad, en ese preciso momento, la dictadura sabe que nos ha vencido. Y no nos ha vencido. Ni nos vencerá. No puede vencernos. Pero el retraso es peligroso y espero que el primer ministro…sea capaz de comunicarnos a mediodía, cuando la Cámara vuelva a reunirse, que decisión se ha tomado finalmente”. No tengo palabras para calificar a esta obra, pero utilizaré el cum laude. Léase con fruición, nadie se arrepentirá de poseer este volumen de historia contemporánea. “Glaudius Domini super terram cito et velociter”. Puedes comprar el libro en:

Noticias relacionadas+ 0 comentarios

|

|

|

Si (

Si ( No(

No(